di Nathan Thrall, The Guardian.

Foto di Kai Wiedenhöfer

Dopo mezzo secolo di occupazione e decenni di trattative, la prospettiva di una soluzione al conflitto tra israeliani e palestinesi sembra più lontana che mai. Uno dei motivi principali è che oggi a Israele non conviene raggiungere un accordo di pace

Sparsi qua e là sulle terre che vanno dal fiume Giordano al mar Mediterraneo, ci sono i resti di piani di pace, vertici internazionali, negoziati segreti, risoluzioni delle Nazioni Unite e tentativi di costruire stati, tutti falliti. Dovevano servire a dividere questo territorio tra due paesi indipendenti: Israele e Palestina. Ma l’insuccesso di queste iniziative era prevedibile quasi quanto il fatto che ogni nuovo presidente statunitense ne avrebbe lanciata un’altra. L’attuale amministrazione guidata da Donald Trump non ha fatto eccezione.

Sparsi qua e là sulle terre che vanno dal fiume Giordano al mar Mediterraneo, ci sono i resti di piani di pace, vertici internazionali, negoziati segreti, risoluzioni delle Nazioni Unite e tentativi di costruire stati, tutti falliti. Dovevano servire a dividere questo territorio tra due paesi indipendenti: Israele e Palestina. Ma l’insuccesso di queste iniziative era prevedibile quasi quanto il fatto che ogni nuovo presidente statunitense ne avrebbe lanciata un’altra. L’attuale amministrazione guidata da Donald Trump non ha fatto eccezione.

Israeliani e palestinesi cominciarono a negoziare con la mediazione degli Stati Uniti nel 1991. Da allora sono state date molte spiegazioni per il ripetuto fallimento delle trattative. Questi tentativi di razionalizzare emergono periodicamente dai discorsi dei presidenti, dai rapporti dei centri di ricerca e dalle biografie di ex politici e negoziatori: non era il momento giusto, le scadenze imposte erano irrealistiche, la preparazione insufficiente, il presidente degli Stati Uniti aveva prestato poca attenzione, gli stati della regione non avevano dato il loro sostegno, le misure per rafforzare la fiducia erano state inadeguate, i leader politici non avevano avuto abbastanza coraggio.

Un’altra giustificazione ricorrente è che si è permesso alle frange più estreme di stabilire le priorità, trascurando lo sviluppo economico e il consolidamento delle istituzioni. Poi c’è chi punta il dito sui messaggi negativi, l’insormontabile scetticismo o la mancanza d’intesa tra i negoziatori (una spiegazione particolarmente fantasiosa per chi ha visto con quanta familiarità i delegati palestinesi e israeliani s’incontrano negli alberghi di lusso, ricordando vecchie battute ed ex compagni). Se non funziona nessuna delle precedenti teorie, resta sempre il cliché peggiore di tutti: la mancanza di fiducia.

Le analisi dei negoziati falliti non concordano nell’attribuire le colpe, ma condividono quasi tutte la profonda convinzione che entrambe le parti vogliono un accordo basato sulla soluzione a due stati e che basterebbero le condizioni giuste per realizzarlo. Per chi la pensa così gli accordi di Oslo del 1993 avrebbero già portato la pace, se nel 1995 non fosse stato ucciso il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin. Il memorandum di Wye River del 1998 (che prevedeva un ulteriore ritiro degli israeliani dalla Cisgiordania) sarebbe stato applicato, se i laburisti israeliani avessero creato una coalizione con la destra di Benjamin Netanyahu per sostenere l’accordo. E il vertice di Camp David del luglio 2000 sarebbe stato un successo, se gli Stati Uniti fossero stati meno attenti ai problemi interni di Israele, se avessero insistito con gli israeliani per avere una proposta scritta, se avessero consultato prima gli stati arabi e se avessero assunto la stessa posizione adottata sei mesi dopo, nel dicembre del 2000, quando il presidente americano di allora, Bill Clinton, propose alcuni parametri di riferimento. Le due parti avrebbero potuto accettare quei parametri con riserva, se la proposta di Clinton non fosse stata presentata come un prendere o lasciare legato all’imminente fine del suo mandato presidenziale. I negoziati di Taba, in Egitto, nel gennaio del 2001, sfiorarono il successo ma non ci fu abbastanza tempo, perché Clinton aveva appena concluso il suo mandato e l’allora premier israeliano Ehud Barak sarebbe stato presto sostituito da Ariel Sharon, del partito conservatore Likud. I due principali progetti di pace del 2003 – la road map per la pace in Medio Oriente, promossa dagli Stati Uniti, e l’accordo ufficioso di Ginevra – avrebbero potuto essere approvati, se non fosse scoppiata un’altra intifada e se il primo ministro israeliano non fosse stato un falco come Sharon.

E ancora: nel 2010 i negoziati diretti tra il presidente palestinese Abu Mazen e Netanyahu avrebbero potuto durare più di tredici giorni, se Israele avesse sospeso la costruzione degli insediamenti illegali accettando in cambio tre miliardi di dollari da parte degli Stati Uniti. Trattative segrete durate anni avrebbero potuto dare i loro frutti se, alla ine del 2013, non fossero state interrotte per una scadenza imposta dai colloqui condotti separatamente dal segretario di stato statunitense John Kerry. Infine i negoziati promossi da Kerry nel 2013 e nel 2014 avrebbero potuto portare a una bozza d’accordo, se lui avesse passato più tempo a discutere il testo con i palestinesi, e se non avesse fatto promesse incoerenti sulla forma dei colloqui, sul rilascio dei prigionieri palestinesi, sul congelamento della moschea Al Aqsa. Israele dovrebbe ritirare le truppe dalla Cisgiordania e rilasciare i prigionieri. Ai rifugiati palestinesi sarebbe concesso un risarcimento, il diritto di tornare, se non nelle loro case, almeno nel loro paese. Israele si assumerebbe, almeno parzialmente, la responsabilità degli esuli palestinesi, consentendo il ritorno di alcuni di loro nelle terre che occupavano prima del 1948, in una percentuale che non modificherebbe significativamente la demografia israeliana. Anche se anni di violenza e di repressione li hanno spinti a fare alcune piccole concessioni, i palestinesi non si sono mai allontanati troppo da queste richieste. Continuano a sperare che, forti del sostegno della comunità internazionale, prima o poi arrivi un accordo che le rispetti. Nel frattempo le condizioni di vita della popolazione palestinese sono state rese sopportabili dagli architetti del processo di pace, che hanno speso miliardi di dollari per tenere in piedi il governo palestinese, garantire la prosperità ai politici di Ramallah e dissuadere i civili dall’attaccare le forze d’occupazione. Israele, da parte sua, ha costantemente gli insediamenti israeliani e sulla presenza dei mediatori statunitensi alle trattative.

Ognuna di queste iniziative è cominciata con l’intento di riuscire dove le precedenti avevano fallito. Ogni volta si affermava l’urgenza di arrivare alla pace, sostenendo che era l’ultima possibilità di trovare una soluzione a due stati. E ogni volta è finita con una serie di errori tattici e di sviluppi imprevisti. In nessun caso il fallimento è stato spiegato nel modo più logico e semplice: almeno una delle due parti preferiva non uscire dallo stallo.

Le stesse richieste

I palestinesi hanno scelto di non accettare un accordo piuttosto che far scendere le loro richieste sotto i criteri minimi previsti dal diritto internazionale e condivisi da molti paesi. Per anni hanno chiesto la creazione di uno stato palestinese nei confini precedenti al 1967, concedendo un piccolo scambio di territori che avrebbe consentito a Israele di mantenere alcuni degli insediamenti nei Territori occupati. Il progetto prevede Gerusalemme Est come capitale e la sovranità sul sito che gli ebrei chiamano Monte del tempio e che per i musulmani è la moschea Al Aqsa. Israele dovrebbe ritirare le truppe dalla Cisgiordania e rilasciare i prigionieri. Ai rifugiati palestinesi sarebbe concesso un risarcimento, il diritto di tornare, se non nelle loro case, almeno nel loro paese. Israele si assumerebbe, almeno parzialmente, la responsabilità degli esuli palestinesi, consentendo il ritorno di alcuni di loro nelle terre che occupavano prima del 1948, in una percentuale che non modificherebbe significativamente la demografia israeliana.

Anche se anni di violenza e di repressione li hanno spinti a fare alcune piccole concessioni, i palestinesi non si sono mai allontanati troppo da queste richieste. Continuano a sperare che, forti del sostegno della comunità internazionale, prima o poi arrivi un accordo che le rispetti. Nel frattempo le condizioni di vita della popolazione palestinese sono state rese sopportabili dagli architetti del processo di pace, che hanno speso miliardi di dollari per tenere in piedi il governo palestinese, garantire la prosperità ai politici di Ramallah e dissuadere i civili dall’attaccare le forze d’occupazione.

Israele, da parte sua, ha costantemente optato per lo stallo piuttosto che accettare un accordo del genere. Le sue motivazioni sono ovvie: l’accordo gli costerebbe molto di più. I danni sarebbero enormi, compresa forse la più grande rivolta nella storia del paese, con enormi manifestazioni di protesta contro la sovranità palestinese su Gerusalemme e il Monte del tempio, e una violenta ribellione dei coloni e dei loro sostenitori. Durante le evacuazioni degli insediamenti in Cisgiordania potrebbero verificarsi violenze e spaccature nell’esercito, dove gli ufficiali religiosi sono ormai più di un terzo. Israele perderebbe il controllo militare sulla Cisgiordania, e quindi avrebbe a disposizione meno informazioni, meno spazio di manovra in caso di eventuali guerre e meno tempo per reagire a possibili attacchi a sorpresa. Per lo stato ebraico aumenterebbero considerevolmente i rischi se si aprisse un corridoio tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, che permetterebbe a militanti, ideologie e tecniche per la produzione delle armi di diffondersi. I servizi segreti israeliani non potrebbero più controllare i palestinesi che entrano ed escono dai Territori occupati. Il paese non potrebbe più sfruttare le risorse naturali di quelle terre (soprattutto l’acqua), perderebbe i profitti della gestione dei dazi e dei commerci palestinesi e pagherebbe un prezzo economico e sociale altissimo per trasferire decine di migliaia di coloni.

I vantaggi compenserebbero solo in minima parte i costi. Un accordo potrebbe favorire la normalizzazione dei rapporti di Israele con gli altri paesi della regione. Le aziende israeliane potrebbero lavorare più apertamente negli stati arabi, e il governo non dovrebbe più nascondere la sua collaborazione con paesi come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Firmando un trattato con i palestinesi, Israele potrebbe trasferire a Gerusalemme tutte le ambasciate che sono a Tel Aviv, e ricevere nuovi aiuti economici e militari dagli Stati Uniti e dall’Europa. Ma evidentemente tutto questo non basta a compensare le perdite. E i costi morali dell’occupazione per la società israeliana finora non sono stati abbastanza alti da costringere il governo a rifare i calcoli. Per le .lite israeliane . importante cancellare lo stigma internazionale. Quando si sentiranno ancora più escluse, probabilmente saranno più incentivate a ritirarsi dai Territori. Ma finora Israele è sopravvissuto senza problemi anche con la macchia dell’occupazione, e il suo impatto sull’armonia interna del paese e sui rapporti con gli ebrei della diaspora. Anche se si parla di un calo nel sostegno degli ebrei statunitensi a Israele, oggi il dibattito pubblico sul tema non differisce molto da quello di qualche decina di anni fa, quando and. al potere il primo governo guidato dal Likud.

Il prezzo dell’alternativa

Altrettanto durevoli, ma sopportabili, sono i timori che l’occupazione delegittimi il sionismo e provochi discordia tra gli israeliani. Più di trent’anni fa l’ex sindaco aggiunto di Gerusalemme, Meron Benvenisti, scrisse che un numero sempre maggiore di israeliani aveva dubbi sul sionismo, “espressi sotto forma di disaffezione, emigrazione dei giovani, razzismo, violenza sociale, aumento del divario tra i cittadini e gli ebrei della diaspora, e un generale senso di inadeguatezza”. Ma ormai gli israeliani si sono abituati a ignorare queste critiche.

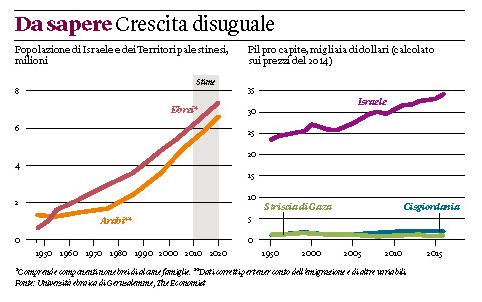

È sempre stato, e rimarrà, illogico da parte di Israele affrontare i costi di un accordo quando il prezzo dell’alternativa è così basso. Lasciare i negoziati in stallo ha conseguenze minime: recriminazioni reciproche, nuovi giri di consultazioni e il mantenimento del controllo militare sulla Cisgiordania dall’interno e di buona parte della Striscia di Gaza dall’esterno. Nel frattempo ogni anno Israele continua a ricevere più aiuti militari dagli Stati Uniti di quanti Washington ne conceda a tutti gli altri paesi del mondo messi insieme. L’economia e gli standard di vita israeliani continuano a crescere, e la sua popolazione è tra quelle che godono di uno dei più alti livelli di benessere collettivo del mondo. Israele continuerà a sopportare il fastidioso ma tollerabile costo delle critiche per gli insediamenti. E probabilmente anche il riconoscimento simbolico allo stato di Palestina da parte di altri paesi, il voto negativo di qualche altro impotente consiglio di studenti universitari, i moderati inviti a boicottare i prodotti delle colonie, e qualche altra occasionale esplosione di violenze che i palestinesi non saranno in grado di sostenere a lungo.

Il vero motivo del fallimento dei negoziati di pace degli ultimi decenni non sono quindi gli errori tattici né il tempismo sbagliato: nessuna strategia potrà funzionare se parte dalla premessa che Israele si comporterà in modo irrazionale. Per convincere Israele ad accettare la ine dell’occupazione di solito si sottolinea che è meglio di un immaginario futuro in cui il paese non sarà più uno uno stato ebraico né una democrazia. Si continua ad avvertire Israele che, se non concedere al più presto la cittadinanza o la sovranità ai palestinesi, nascerà un regime di apartheid. Ma tutte queste affermazioni contengono l’implicita ammissione che per Israele non ha senso accettare un accordo oggi. Solo se queste minacce si concretizzeranno, allora firmerà un accordo. Nel frattempo possiamo immaginare che le difficili condizioni di vita costringeranno abbastanza palestinesi a emigrare, così che Israele potrà annettere la Cisgiordania senza rinunciare a uno stato a maggioranza ebraica. O, forse, la Cisgiordania sarà assorbita dalla Giordania, e la Striscia di Gaza dall’Egitto, una soluzione preferibile alla nascita della Palestina agli occhi di molti funzionari israeliani.

È difficile sostenere che rifiutare un accordo oggi porterà a una soluzione peggiore in futuro: la comunità internazionale e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) hanno già fissato le loro aspirazioni massime – il 22 per cento delle terre sotto il controllo degli israeliani – ma sono stati molto meno chiari sul minimo che sono disposti ad accettare, minimo che Israele può ancora cercare di abbassare. Dagli anni ottanta Israele continua a respingere le stesse richieste dei palestinesi, anche se questi ultimi hanno fatto delle concessioni. E in effetti, la storia insegna che la strategia dell’attesa può dare frutti: dal piano di partizione proposto nel 1937 dalla commissione del governo britannico Peel a quello avanzato dall’Onu del 1947, dalla risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite agli accordi di Oslo, ogni ipotesi appoggiata dalle grandi potenze ha fatto concessioni sempre più grandi alla comunità ebraica in Palestina. Anche se un primo ministro israeliano sapesse che un giorno le nazioni del mondo imporranno sanzioni al suo paese se non accetterà la soluzione a due stati, per lui sarebbe comunque illogico firmare un accordo adesso. Israele può sempre aspettare ino a quel giorno, e nel frattempo godersi altri anni di controllo della Cisgiordania, con grandi vantaggi per la sicurezza.

A Israele viene continuamente ricordato che deve arrivare alla pace per evitare di diventare uno stato a maggioranza palestinese. Ma è molto difficile che questo succeda, visto che è Israele a detenere tutto il potere e può decidere se annettere o meno altri territori e offrire la cittadinanza agli abitanti. Non nascerà mai uno stato unico se non lo vorrà la maggioranza degli israeliani, e per il momento questa volontà non c’è. Finora Israele non ha annesso la Cisgiordania e la Striscia di Gaza non tanto per paura dei rimproveri della comunità internazionale, ma perché la maggior parte dei suoi cittadini preferisce vivere in uno stato a maggioranza ebraica, la ragion d’essere del sionismo. Se e quando Israele si troverà davanti al pericolo dello stato unico, potrà decidere unilateralmente il ritiro dai Territori. Ma questo pericolo è ancora remoto.

Israeliani e palestinesi non sono mai stati tanto lontani dall’idea di uno stato unico quanto in questo momento. Muri e reticolati separano Israele da Gaza, e da più del 90 per cento della Cisgiordania. Nei Territori occupati i palestinesi hanno un quasi stato, con un parlamento, tribunali, servizi segreti e un ministero degli esteri. Gli israeliani non vanno più a fare spese a Nablus e a Gaza come facevano prima degli accordi di Oslo. I palestinesi non possono entrare liberamente a Tel Aviv. Un motivo a cui spesso ci si rifà per sostenere che la soluzione a due stati è impossibile – cioè la difficoltà di ricollocare in Israele oltre 150mila coloni – è palesemente un’esagerazione: negli anni novanta Israele accolse molti più immigrati russi, e questi hanno avuto più problemi a integrarsi di quelli che potrebbero avere i coloni, che spesso hanno già un lavoro e solide reti familiari, e conoscono la lingua.

Israeliani e palestinesi non sono mai stati tanto lontani dall’idea di uno stato unico quanto in questo momento. Muri e reticolati separano Israele da Gaza, e da più del 90 per cento della Cisgiordania. Nei Territori occupati i palestinesi hanno un quasi stato, con un parlamento, tribunali, servizi segreti e un ministero degli esteri. Gli israeliani non vanno più a fare spese a Nablus e a Gaza come facevano prima degli accordi di Oslo. I palestinesi non possono entrare liberamente a Tel Aviv. Un motivo a cui spesso ci si rifà per sostenere che la soluzione a due stati è impossibile – cioè la difficoltà di ricollocare in Israele oltre 150mila coloni – è palesemente un’esagerazione: negli anni novanta Israele accolse molti più immigrati russi, e questi hanno avuto più problemi a integrarsi di quelli che potrebbero avere i coloni, che spesso hanno già un lavoro e solide reti familiari, e conoscono la lingua.

Finché ci sarà un governo palestinese e resterà in piedi il sistema creato dagli accordi di Oslo, il resto del mondo non chiederà a Israele di concedere la cittadinanza ai palestinesi. In realtà Israele conta già da diversi anni una maggioranza non ebraica nei territori che controlla. Ma, con una situazione del genere, anche quando lanciano i loro moniti più severi i governi occidentali non prendono in considerazione il fatto che Israele non sia uno stato democratico. La maggior parte degli stati del mondo continuerà a definire il controllo di Israele sulla Cisgiordania una forma di apartheid finché ci sarà la possibilità, per quanto remota, che il sistema di Oslo sia solo una fase di transizione verso uno stato palestinese indipendente.

L’alternativa

Israele non ha voglia di firmare un accordo di pace, perché ha un’alternativa. E preferisce quella. Nessuna brillante strategia negoziale, nessuna eccezionale abilità dei mediatori, nessun perfetto allineamento astrale potrà mai permettere di superare quest’ostacolo. Solo due cose potranno farlo: un accordo più allettante o un’alternativa meno attraente. La prima opzione è stata tentata più volte, dalla promessa di una totale normalizzazione delle relazioni con la maggior parte degli stati arabi o di rapporti migliori con l’Europa, alle garanzie degli Stati Uniti per la sicurezza ino a un aumento degli aiuti economici e militari. Ma questi incentivi non sono bastati.

La seconda opzione, rendere meno attraente l’alternativa, fu tentata da vari presidente statunitensi. Dwight Eisenhower, dopo la crisi di Suez, minacciò sanzioni economiche per costringere Israele a ritirarsi dal Sinai e dalla Striscia di Gaza. Gerald Ford, nel 1975, si rifiutò di fornire nuove armi a Israele finché non avesse accettato un secondo ritiro dal Sinai. Ci provò anche il presidente Jimmy Carter nel 1977, quando sollevò la possibilità di mettere ine agli aiuti militari a Israele se non avesse ritirato i suoi soldati dal Libano. Poi, a Camp David, lasciò intendere che gli Stati Uniti avrebbero smesso di inviare aiuti e che i rapporti diplomatici sarebbero peggiorati se non avessero firmato gli accordi.

Questa strada fu tentata anche dal segretario di stato americano James Baker nel 1991, quando costrinse il riluttante primo ministro israeliano Yitzhak Shamir a partecipare ai negoziati di Madrid, ritirando la garanzia su un prestito da 10 miliardi di dollari di cui Israele aveva bisogno per accogliere gli immigrati ebrei provenienti dall’Unione Sovietica, che si stava dissolvendo. Fu l’ultima volta che gli Stati Uniti esercitarono pressioni del genere.

Anche i palestinesi hanno cercato di rendere l’alternativa a un accordo meno attraente per Israele con due rivolte e periodiche esplosioni di violenza. Ma il prezzo che hanno dovuto pagare è stato molto alto, e nel complesso sono troppo deboli per rendere l’alternativa meno appetibile. Sono riusciti a ottenere da Israele solo qualche concessione tattica per ridurre le frizioni tra le due popolazioni, allo scopo non di interrompere l’occupazione ma semplicemente di mitigarla e abbassarne di nuovo il costo.

Quindi bisognerebbe dare più potere contrattuale ai palestinesi. Ma dai tempi di Oslo gli Stati Uniti, che invece di potere ne hanno molto, hanno fatto l’opposto, sforzandosi di mantenere basso il costo dell’alternativa per Israele. Le amministrazioni statunitensi che si sono avvicendate nel corso degli anni hanno finanziato il governo palestinese, addestrato le sue forze di sicurezza (che reprimono ogni forma di resistenza), esercitato pressioni sull’Olp perché non attaccasse Israele nelle sedi internazionali, posto il veto alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu che non piacevano a Israele, difeso l’arsenale israeliano dalle richieste di un Medio Oriente denuclearizzato, garantito la superiorità militare del paese rispetto ai vicini, fornito a Israele più di 3 miliardi di dollari di aiuti militari all’anno ed esercitato la loro influenza per difenderlo dalle critiche.

Quindi bisognerebbe dare più potere contrattuale ai palestinesi. Ma dai tempi di Oslo gli Stati Uniti, che invece di potere ne hanno molto, hanno fatto l’opposto, sforzandosi di mantenere basso il costo dell’alternativa per Israele. Le amministrazioni statunitensi che si sono avvicendate nel corso degli anni hanno finanziato il governo palestinese, addestrato le sue forze di sicurezza (che reprimono ogni forma di resistenza), esercitato pressioni sull’Olp perché non attaccasse Israele nelle sedi internazionali, posto il veto alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu che non piacevano a Israele, difeso l’arsenale israeliano dalle richieste di un Medio Oriente denuclearizzato, garantito la superiorità militare del paese rispetto ai vicini, fornito a Israele più di 3 miliardi di dollari di aiuti militari all’anno ed esercitato la loro influenza per difenderlo dalle critiche.

E, non meno importante, Washington ha permesso a Israele di evitare di rendere conto delle sue politiche in Cisgiordania. Si dichiara contraria agli insediamenti a parole, ma in pratica evita di fare pressioni per smantellarli. Gli Stati Uniti e la maggior parte dei paesi europei fanno una netta distinzione tra Israele e i Territori occupati, riaiutandosi di riconoscere che la sovranità israeliana valica i confini precedenti al 1967. Quando la limousine del presidente statunitense va dalla parte ovest a quella est di Gerusalemme, viene abbassata la bandiera israeliana che sventola sul cofano. I funzionari statunitensi devono chiedere un permesso speciale per incontrare gli israeliani al quartier generale delle forze armate nell’insediamento di Neve Yaakov o al ministero della giustizia, che si trovano a Gerusalemme. E le norme statunitensi, non sempre rispettate, prevedono che i prodotti degli insediamenti non portino l’etichetta “Made in Israel”.

Separazione fittizia

Il governo israeliano protesta contro questa politica di “differenziazione” tra Israele e i Territori occupati, perché pensa che delegittimi gli insediamenti e lo stato d’Israele, e che potrebbe portare a un boicottaggio o alle sanzioni economiche. Ma questa politica ha esattamente il risultato opposto.

La differenziazione crea l’illusione che gli Stati Uniti stiano punendo Israele, ma in realtà gli permette di non rendere conto di quello che fa nei Territori occupati, e garantisce che solo gli insediamenti – e non il governo che li ha creati – subiscano le conseguenze delle violazioni del diritto internazionale. Quelli che si oppongono agli insediamenti e all’occupazione preferiscono incanalare tutte le loro energie in questa distrazione. In questo senso la politica della differenziazione, di cui i progressisti europei e statunitensi vanno tanto ieri, non è una forma di pressione su Israele ma un suo sostituto.

Sono in molti ad appoggiare la differenziazione: governi stranieri, sionisti che si definiscono progressisti, gruppi di pressione statunitensi come J Street (che s’identificano con i partiti di centro e di centrosinistra israeliani), gli opinionisti del New York Times. Questa distinzione gli permette di essere filoisraeliani e allo stesso tempo critici dell’occupazione. Naturalmente ci sono delle divergenze, ma tutti concordano nel sostenere che i prodotti israeliani che provengono dalla Cisgiordania dovrebbero essere considerati in modo diverso o boicottati.

Nessuno si è spinto a chiedere che a essere penalizzati siano anche le banche, le imprese immobiliari, le società di costruzione, quelle di comunicazione e, soprattutto, i ministri del governo israeliani che traggono profitto dalle attività svolte nei Territori pur avendo sede altrove. Le sanzioni contro queste aziende o persone farebbero cambiare politica a Israele da un giorno all’altro. Ma la possibilità di imporle viene rinviata, se non esclusa del tutto, perché chi condanna l’occupazione preferisce insistere su un’alternativa che sembra ragionevole, ma è inefficace.

I sostenitori della differenziazione non vogliono imporre sanzioni a un governo democraticamente eletto, anche se ha fondato gli insediamenti, li ha legalizzati, ha confiscato le terre ai palestinesi, ha garantito incentivi economici ai suoi cittadini perché si trasferissero nei Territori occupati, ha collegato le case costruite illegalmente alle strade, alla rete elettrica, idrica e fognaria, e garantisce ai coloni la difesa dell’esercito.

Dalla fine della guerra fredda, gli Stati Uniti non hanno preso in considerazione l’idea di esercitare il tipo di pressioni che avevano esercitato in passato, e per questo i risultati ottenuti negli ultimi venticinque anni sono scarsi. I politici statunitensi discutono tra loro su come fare pressioni su Israele, ma non usano neanche una minima parte del potere a loro disposizione. L’ex ministro della difesa israeliano Moshe Dayan una volta disse: “I nostri amici americani ci offrono soldi, armi e consigli. Noi prendiamo i soldi, prendiamo le armi e riaiutiamo i consigli”. Queste parole oggi suonano ancora più vere.

Fino a quando non troveranno il modo di rendere lo status quo in Israele meno desiderabile, gli Stati Uniti e l’Europa dovranno assumersi la responsabilità dell’oppressivo regime militare che continuano a difendere e finanziare. Quando l’opposizione pacifica alle politiche israeliane viene messa a tacere e quelli che potrebbero smantellare l’occupazione non muovono un dito, per chi non ha altri mezzi per cambiare la situazione la violenza sembra sempre più attraente. Facendo pressioni su entrambe le parti, si può realizzare una divisione pacifica della Palestina. Ma troppi insistono nel voler risparmiare a israeliani e palestinesi la sofferenza di un intervento esterno, per lasciarli liberi di infliggersi sofferenze tra loro.

Nathan Thrall è un giornalista statunitense che vive a Gerusalemme. Collabora come analista con l’International crisis group. Quest’articolo è tratto dal suo ultimo libro, The only language they understand (Metropolitan Books 2017).

Kai Wiedenhöfer è un fotografo tedesco. Ha documentato la costruzione della barriera di separazione tra Israele e Cisgiordania dal 2003 al 2010. Ha pubblicato Wall (Steidl 2007). Nel 2017 è tornato in Palestina per completare il lavoro.

Traduzione di Bruna Tortorella

Potete anche leggere l’articolo in pdf a questo link: